Biografía de San Agustín:Filosofía Para la Teologia Cristiana

Biografía de San Agustín Padre de la Iglesia Cristiana

Colosal figura la del doctor de Hipona, que se levanta con sus dimensiones inabarcables en el momento en que va a hundirse el mundo antiguo para iluminar, con su sabiduría de Dios, la ruta secular de la Cristiandad y el espíritu de Occidente.

En él brillan todavía los resplandores de la filosofía clásica, pues su profundo espíritu y sus portentosos conocimientos le permitieron toda clase de honduras especulativas.

Pero lo esencial en su pensamiento es la actitud de arrebato cristiano, en la que alcanza posiciones intelectuales que muy pocos lograrán establecer.

En este doble aspecto, Agustín encarna y realiza la síntesis de aquella época.

Pero además puede decirse que su filosofía representa la evolución de su alma, sujeta primero a los desgarrones de fuerzas dispares y antagónicas, y vinculada más tarde a la inefable captura del amor divino.

![]()

BREVE FICHA BIOGRAFICA

• Nació en Tagaste (hoy Souk-Ahras, Argelia), el 13 de noviembre del año 354.

• Hasta los once años asistió a la escuela de su pueblo y luego se trasladó a la ciudad de Madaura (en la actual Argelia) para completar sus estudios.

• En el 370 viajó a Cartago (cerca de la actual Túnez) para realizar el profesorado de Retórica.

• Al año siguiente comenzó a vivir con una mujer, de la que tuvo un hijo llamado Adeodatus,que en latín significa ‘regalo de Dios’.

• A los diecinueve años regresó a su pueblo y empezó a trabajar como profesor de Gramática. En esta época se adhirió al maniqueísmo (antigua religión persa).

• En el 383 viajó a Roma (Italia), donde abrió una escuela de Retórica y abandonó la doctrina maraquea.

• Al año siguiente se trasladó a Milán (Italia) y se hizo cargo del puesto de profesor municipal de Retórica. Allí se convirtió al cristianismo y fue bautizado, junto a su hijo Adeodatus, por el obispo San Ambrosio.

San Agustín fue uno de los pensadores más importantes de la filosofía medieval) sus escritos sentaron las bases del pensamiento cristiano. En su obra se destacan la autobiografía "Las Confesiones", donde admite sus pecados de juventud y su posterior camino a la fe; los tratados "De la vida bienaventurada", "La ciudad de Dios" y "Tratado de la Gracia", entre otros,y también numerosas cartas, más de quinientos sermones y ensayos sobre los Evangelios.

Defensor de la fe

• Regresó a su pueblo, repartió su herencia entre los pobres y fundó un monasterio.

• En el 388 murió su hijo.

• Tres años más tarde viajó a Hipona (hoy, Argelia) y Valerio, obispo del lugar, lo ordenó como sacerdote.

• En el 396 fundó otro monasterio y fue consagrado como obispo. En este momento comenzó a llamarse "Agustín de Hipona".

• Murió en esa ciudad, el 28 de agosto del 430.

![]()

Veamos ahora una biografía mas completa....

San Agustín (354-430), teólogo cristiano, el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental.

Elaboró un método sistemático de filosofía para la teología cristiana.

Sus discusiones sobre el conocimiento de la verdad y la existencia de Dios parten de la Biblia y los antiguos filósofos griegos.

Defensor enérgico del cristianismo, san Agustín elaboró la mayoría de sus doctrinas resolviendo conflictos teológicos con el donatismo y el pelagianismo, dos movimientos heréticos cristianos.

SAN AGUSTÍN nació en Tagaste (Numidia) el 13 de noviembre de 354.

No hay que exagerar su africanismo para explicar convenientemente su apasionamiento y su fogosidad verbal.

El mundo púnico, al tiempo de su nacimiento y formación primera, estaba completamente romanizado y Agustín fue entonces —y lo sigue siendo hoy — un occidental neto, en el sentido convencional que a este calificativo se atribuye.

Su personalidad constituye algo irrepetible, único, que sólo puede explicarse, si es que puede, desde dentro de sí misma.

La auténtica semblanza de su espíritu ha sufrido grave deformación, aunque ello suene a paradoja, gracias a su perenne actualidad.

Aparte el saber teológico y filosófico, Agustín ha proporcionado el bisturí para calar la entraña del hombre eterno y la lámpara para iluminar sus problemas de siempre.

Y hoy tendemos en exceso a encarnar hombre y problemas en encarnadura contemporánea que, a las veces, no le cae demasiado bien.

No se suele parar mientes, en cambio, en el hecho de que el valor de la psicología agustiniana y la razón excelsa de su profundidad estriba en ajustarse de modo cabal a su tiempo.

Entre otras cosas, Agustín fue — y pretendió serlo — un maestro del vivir; las cuestiones a que se volvió le hacían sangrar; fue apóstol tanto como pensador y su pensamiento se nutrió esencialmente de ese ir resolviendo los problemas cotidianos de sus ovejas y de la Iglesia católica, a la que sirvió (recalquemos esta expresión) como pastor «a fortiori».

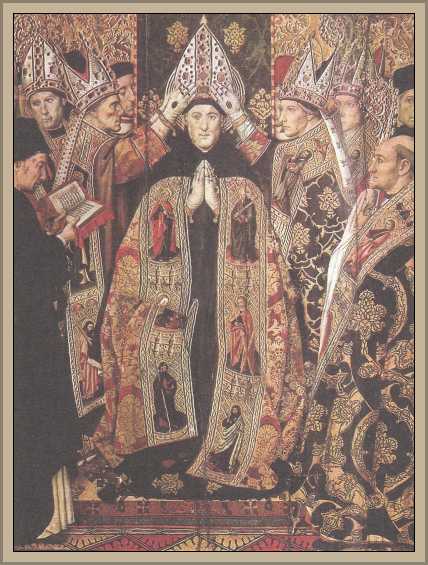

Consagración episcopal de San Agustín. Pintura de Jaume Huguet. Museo de Arte de Cataluña. Barcelona. — La figura más admirable de la pintura catalana del siglo XV es Jaume Huguet, hijo del también pintor Pere, natural éste de Valls. Se ignora con exactitud la fecha en que nació Jaume.

Pero en 1455 ya era pintor maduro y bien cotizado en bolsa monacal y diocesana.

A su favor, muchos valores: el juego excelente de las luces y los colores, y la disposición magistral de las escenografías para cada acto, para cada retrato, para cada función "de conjunto".

Jaume Huguet abrió taller propio en Barcelona y tuvo muchos y buenos discípulos, algunos de los cuales colaboraron con él y aun se hicieron confundir —en sus obras— con el maestro.

Una de las mejores, y últimas obras de Huguet, es esta Consagración episcopal de San Agustín.

A pesar de su exceso en los elementos puramente decorativos —oros, brocados, paños, relieves— es seductora en su evidente monumentalidad; y algunas cabezas, de dibujo perfecto y de gran carácter, recuerdan las creaciones del lusitano Ñuño Gongalves.

Por ello escojo, entre la abundante iconografía que el arte nos ha servido, la imagen más modesta y también más próxima: aquel fresco lateranense del siglo VI que nos presenta a un asceta consumido por su propio espíritu, enjuto y cuellilargo, algo calvo, ceñido por túnica algo más austera que la ciceroniana, quizá menos que la que en realidad le cubriera, que, con mano larga y afilada nos muestra, abierto de par en par, el gran libro de la Sabiduría divina.

Su mundo es un mundo tormentoso.

El Imperio se ha acogido, como a un clavo ardiendo, a la Iglesia de Roma. Ha perdido, por el contrario, el dominio efectivo sobre el sutil Oriente y se ve acosado por el bárbaro, cada vez con más insistencia.

Es un universo cuya universalidad va a cambiar de signo precisamente por haberse aferrado al de la Cruz.

La Iglesia, salvo en lo que ella misma se ha «constantinizado», es la única fuerza creadora que en él pervive; por eso, como un sarampión de espiritualidad, le brotan a diario las herejías.

La santidad de los inteligentes sabe, empero, sacrificar su propio impulso a la unidad necesaria, puesto que Dios es uno.

En lo temporal ha llegado la hora de la reflexión, de buscar en el pasado la coherencia necesaria entre los hechos para preparar, a su vez, el futuro: señal irremediable de decadencia; los sabios del tiempo —filósofos de la Historia— transformarán la decadencia en crisis.

Y de la crisis —y de la mano de Agustín, santo y sabio — brotará Europa.

Pero también es difícil su contorno particular.

El padre de Agustín, Patricio, es un burgués de los estratos bajos, cargado de responsabilidad pública y ligero de medios económicos.

Acaso es un hombre vulgar, honrado.

El hijo le reprochará, ásperamente, sus frecuentes violaciones de la fidelidad conyugal.

Pero, ciertamente, se ha sacrificado por dar al hijo una formación literaria, apta para «triunfar»; no ha llegado a conseguirlo y sólo mediante la ayuda de un amigo generoso, Romaniano, esos estudios pueden proseguir hasta los diecinueve años del mozo.

La madre, Mónica, ya es sabido, es una Santa con mayúscula.

Su santidad, tan difícil de entender en muchos aspectos para nuestra mentalidad, queda al abrigo de toda duda, en la entrega al marido (de quien consiguió el bautismo «in articulo mortis») y al hijo, sobre todo a éste.

Quien atribuyó a las lágrimas de la madre — ya sus oraciones — una gran parte de su enderezamiento a Dios.

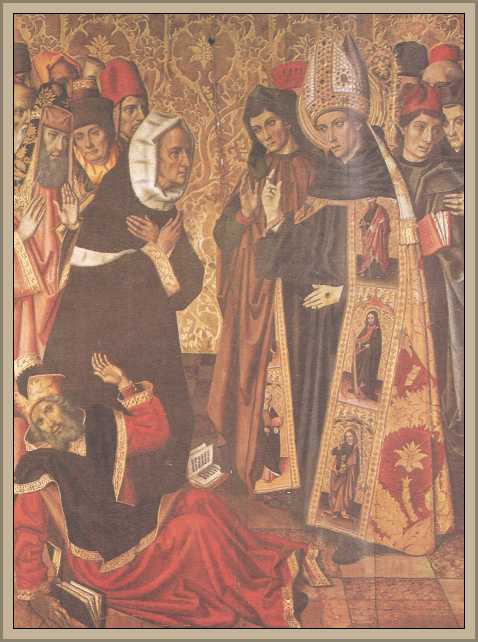

Retablo de San Agustín (detalle) de Jaume Huguet. Museo de Arte de Cataluña. Barcelona. — Entre las pinturas más admirables de Jaume Huguet están: Retablo de San Antonio Abad —que estuvo en Barcelona y quedó destruido durante la revolución de 1909—; Retablo de los revendedores, para la barcelonesa capilla de la iglesia del Pino; Retablo de los Santos Abdóny Senén, en la iglesia de Santa María, de Tarrasa;y este grandioso Retablo de la Consagración episcopal de San Agustín.

A mi juicio, lo más sorprendente de los pintores del medievalismo gótico, dentro y fuera de Cataluña, fue su capacidad asombrosa de auténticos directores de escena.

Saben perfilar los fondos, bambalinas y bastidores; saben colocar a los actores en armonía con los objetos; saben combinar los colores sin hacerles perder su exquisitez de miniaturas para antifonarios y códices.

Cada uno de los retablos de Jaume Huguet nos parece como si acabara de alzarse el telón de boca para iniciarse la representación.

En un medio familiar así, se comprende bien que un joven desordenado y ardiente no pudiera entregarse nunca a la vida sin remordimiento.

Su fruición, por ello, no sería nunca gozosa.

Aunque conviene, desde ahora, colocar ese «desorden» en su debido lugar.

Primeramente, porque Agustín fue siempre un gran estudioso y un buen estudiante. Y en el centro de su inquietud estaba, por encima de toda otra cosa, el saber; sus mismos extravíos lo revelan.

A sus diecisiete años, comienza una larga relación íntima con una mujer cuyo nombre no ha llegado a conocerse y que, de inmediato, le entrega un hijo, Adeodato (regalado por Dios: nombre significativo).

Le es absolutamente fiel y su recuerdo constituye una amarga espina que no logrará arrancarse jamás.

Dados los valores sociales en uso, es posible aventurar que, si no casó con ella, fue debido a su baja extracción.

No cabe duda de que Agustín sintió la lanzada de la carne, como la de la vanidad; pero tampoco, de que no vivió ni para una ni para otra.

Desde esa primera juventud descubrió que la esencia de la vida consistía en un deseo de amor y de ser amado (Confesiones, II, 2). Y el desorden, acaso, en entregarse sin la suficiente discriminación, a los mil rostros con que el amor se aparece.

De estas entregas le quedaba la amargura de no haber topado con el verdadero, porque, como diría él mismo, en anhelo que hoy es patrimonio de la Humanidad: «nos creaste para Ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descansa en Ti».

Intuitivamente por lo menos, se percató Agustín de que en el amor se hallaba la clave del conocimiento.

Tras su conversión supo ya que Amor, Fe y Conocimiento no se encierran en un círculo intelectual sin salida, sino que se implican y se enriquecen mutuamente, hasta llegar al Sumo Bien.

Mientras llegaba el momento cumbre de desagarrarse ante la gran Evidencia, Agustín estudió.

Es sabido que los historiadores atribuyen a la lectura del Hortensio, de Cicerón, el despertar intelectual de Agustín.

Mas su inteligencia despertó, con toda seguridad, con el primer vagido.

La retórica del enrevesado tribuno le impidió, de momento, tomar contacto fecundo con la sencillez de que la verdad se reviste.

Y no es, acaso, erróneo pensar que el pasaje de San Pablo que volvió su alma del revés, al condenar «las comilonas y embriagueces», venía a condenar, en lo hondo de su espíritu, esa embriaguez de palabras que oscurecía la preciosa luz del día.

En Tagaste, al principio, luego en Madauira, por fin en Cartago, Agustín, que jamás tuvo contacto directo con la filosofía griega, por desconocer esa lengua, asimiló el pensamiento romano, a través de comentaristas y glosadores de segunda o tercera mano.

Sus ojos quedaron deslumhrados, en un primer momento, por el oropel, que le empujó, literalmente, hacia el maniqueísmo.

San Agustín enseñando en su cátedra. Siglo XV. Escuela de los Sansereninos. Pinacoteca Vaticana. Roma. — Deliciosa pintura. Seductor argumento: San Agustín, investido de toda su seriedad doctrinal y docente, preside, como si dijéramos vulgarmente, una clase nocturna para adultos.

En esta obra de arte no sabemos qué admirar más: si el cuchicheo y ciertos gestos distraídos de algunos de los alumnos, ya más que creciditos; si la soberana tranquilidad del prelado de Hipona; si la finura y la gracia de la composición de la escena.

Sumadas estas admiraciones en la mente del contemplador, queda en su memoria la perdurable visión de la más pura y sencilla escenificación y fórmula de la decisiva enseñanza; aun la de temas tan impresionantes como el de la gracia o el libre albedrío. (Porque el hecho de que algunos alumnos estén papando moscas, es excepción de todos los tiempos.)

Aquella extraña religión, sincrética de Cristo y Zoroastro, sin ningún rigor lógico ni humano, daba explicación sustancial al mal del mundo en un tono brillante y, sobre todo, misterioso, que forzosamente había de hacer más mella en el joven deslumhrado, que la escueta relación bíblica, en la que un Dios todopoderoso y extrañamente cruel sembraba, sin razón aparente, bien y mal a troche y moche.

Sin contar con que, dando al mal un cuerpo y una fisonomía concreta, aliviaba grandemente el peso de los remordimientos por una existencia demasiado libre.

A los veinte años, Agustín, fiel a su vocación, comienza su carrera de profesor: unos pocos meses en su ciudad natal y casi diez años en Cartago.

Fue, indiscutiblemente, un maestro excelente, de esos que, ganada la confianza de sus discípulos, los arrastran en pos de sí adonde quiera que se dirijan.

Y, en efecto, arrastró a muchos hacia el maniqueísmo, de donde luego hubo de rescatarlos con trabajo y pena y, desde luego, con gloria. Porque ya en esta época andaba muy tibio en el maniqueísmo.

Su contacto con Fausto de Milevo, gloria de la secta (hacia el 383), le persuadió de la vaciedad absoluta del dualismo básico de Bien y Mal. Su intelecto se había empachado ya de esoterismo y fórmulas mágicas; la poesía auténtica debía descansar en la verdad sin mácula.

Pasó, a fines de 383, a Roma, lo que suponía un paso de gigante en su carrera. Y más aún, la obtención, al año siguiente, de la cátedra — dotada con fondos municipales — de retórica, en Milán, residencia del emperador y cabeza del Imperio de Occidente. Mónica le había empujado hacia allí, por su parte, no sólo para cortar de raíz sus relaciones con la concubina, sino para sumergirle en la influencia benéfica de San Ambrosio, obispo de Milán.

Hay que suponer que, efectivamente, esta influencia se ejerció con fruto. Pero no de la manera directa y personal que suele creerse.

Agustín, al oír al obispo, comprendió que la religión católica no era un simple credo, propio para almas de pocos vuelos.

Ambrosio y sus amigos le convencieron que con su fe podía erigirse nada menos que toda una ciencia.

Pero el profesor númida tuvo pocas ocasiones de acercarse al hombre eminente; su timidez (envés hondo de su orgullo) impidió toda intimidad.

Por lo demás, su espíritu estaba ya maduro para dar el gran paso.

No eran ya razones doctrinales ni de principio su obstáculo; se trataba de la gran cuestión de renunciar de lleno a su triunfo en el mundo, a sus aspiraciones intelectuales (que empezaban a apreciarse con asombro en su derredor), puesto que rechazaba todo término medio.

Y sin embargo, dio el paso, aceptando sus inabarcables consecuencias.

Tenía treinta y dos años. Fra Angélico, desde el Museo de Cherburgo, nos sigue contando la escena.

Pasea con Alipio, su gran amigo, por un jardín recoleto, melancólico y sombrío; se adelanta unos pasos, buscando al dueño de una vocecita misteriosa que le ha susurrado en correcto latín: Tolle, lege.

Pero no encuentra sino una luz misteriosa que le hace caer de rodillas y cubrir su rostro con ambas manos.

Porque Agustín ya sabe lo que es aquello; y probablemente sabe de antemano lo que va a encontrar en el libro con que primero tope: «Revistámonos de Nuestro Señor Jesucristo y no tratemos de dar satisfacción a los deseos de la carne» (Romanos, XIII, 13).

Agustín termina su curso de Retórica. Se embebe más aún en el neoplatonismo de Plotino y Porfirio, que llegan a través de las versiones latinas de Mario Victorino, otro africano, y que suponen para la Iglesia de entonces lo que en el siglo XIII significaría el redescubrimiento de Aristóteles.

Mas, apenas se inician las vacaciones, se retira a Cassiciacum y se prepara a recibir el Bautismo y a organizar una vida de plena dedicación a Dios, en régimen monacal. Allí redacta sus Diálogos, que conservan de Cicerón únicamente la forma expresiva. Son alegatos contra los maniqueos, pertrechados en Platón y en los ambrosianos.

Recibió, por fin, el Bautismo, con su hijo Adeodato y su fiel Alipio.

Cuando se disponía a embarcar hacia África, en el puerto de Ostia, finalizó la dura tarea terrena de Mónica, bien lograda por cierto.

En Tagaste, rotas todas las ligaduras del pasado, organizó una especie de monacato intelectual, en cuyo centro estaba la exigencia de su hallada vocación de escritor al servicio de Dios.

Pero Dios le exigió, a su vez, un nuevo sacrificio.

En 391 y por aclamación popular, fue nombrado obispo coadjutor de Valerio, anciano pastor de Hipona.

Y a la muerte de éste, en 396, recae sobre su ideal de filósofo de Cristo, el peso de toda una diócesis, la predicación incesante, el consejo, la sentencia imparcial.

La Iglesia le llama para combatir nuevas herejías. Agustín accede por amor de Quien le ha elegido.

Pero no renuncia a su obra, persuadido como está de que ella constituirá su gran servicio.

Va madurando con lentitud y firmeza; su hilo conductor, la progresión de su espíritu, permite brotes prodigiosos, como lo son los Sermones, las Epístolas, o las Enarraciones sobre los Salmos, cuyo origen es, en la mayoría de los casos, circunstancial, pero que llevan a la ocasión toda la profundidad del espíritu que los concibe.

Al propio tiempo, en disputa con los nuevos herejes, donatistas y pelagianos, se va depurando el arsenal de su apologética y precisando los grandes temas de su meditación: Gracia y predestinación ; pecado original y mal; el alma humana.

Conviene detenerse un momento en estos temas, en su sentido profundo dentro de Agustín y en el que luego les ha cabido en la tradición agustiniana.

En disputa con los maniqueos, Agustín ha llegado a percatarse de que el mal no es una substancia.

Es, por así decirlo, un vacío de bien. Algo que debía estar repleto de bien y aún no lo ha conseguido.

En cambio, cuanto existe es bueno, como creado por Dios. Así se conciba la noción de un Dios suma bondad con la efectiva existencia del mal en el mundo; mal que proviene del pecado, libremente aceptado por el hombre, incluso en su faceta de pecado original.

Por su parte, Pelagio, monje británico de una rectitud moral a toda prueba, había desembocado, acaso cegado por esta misma ascesis que él había logrado para sí, en una negación de la Gracia santificante y redentora.

El libre albedrío del hombre, don divino, desde luego, puede por sí mismo conseguir la plena imitación de Cristo.

Agustín se ve obligado a aquilatar la esencia de esa Gracia y a dilucidar su papel esencial en la Redención.

¿Caerá en una defensa de la predestinación a ultranza? Los jansenistas, los pascalianos, que se proclaman seguidores suyos, así lo han creído.

Sin embargo, en Agustín juega la baza esencial el amor divino, siempre hallado por el hombre que lo busca.

En la inmensidad radical de ese Amor, ha de hallarse la solución a ese gravísimo interrogante.

La fe es, pues, operante. Y, desde luego, racional. Crede ut intelligas, esto es, sin duda, básico; pero a la vez intellige ut credas, puesto que la chispa de adhesión inicial engendrará un nuevo conocimiento y éste un nuevo pasmo ante el misterio inaccesible (y aquí es patente la discrepancia con el «embrutecimiento» pascaliano).

La existencia humana se teje en la fe, el conocimiento y el amor.

Y en ese tejer continuo, resplandeciente de obras, debe reposar — si es admisible este reposo paradójico — la esperanza definitiva.

Agustín se ve compelido, en esta tremenda disputa, a averiguar lo que, en realidad, es el alma humana.

Su problema divino absorbe todo.

El Alma y Dios. ¿Nada más? «¿Os parece poco?»

Ya estaba dicho en las Confesiones. Nada importa al hombre sino encontrar al Dios que lo hizo y descansar en El. Y Cristo lo había anticipado: quien quisiera salvar su vida la perderá. Así pues, el drama de la redención contempla a las almas.

El mundo es, primordialmente, un obstáculo. De aquí que el «desprecio del mundo» haya querido encontrar un patrono de excepción en el Doctor africano.

Y, sin duda, con acierto.

Pero no podemos desligarnos aquí tampoco de la circunstancia personal agustiniana, pues para él — ya lo vimos — fue efectivamente el mundo el gran obstáculo, en sus problemas pequeños y en sus grandes lazos.

Mas, no cabe duda, lo amó profundamente. Y, evidentemente, comprendió su belleza y comprendió — menos que San Pablo— los «poemas de Dios». Todos, empero, se absorbieron en el alma, perseguidora y perseguida por su Creador.

La encarnación de estas poderosas cuestiones en un hombre concreto, palpitante y nostálgico, es el nervio de las Confesiones.

Y éste es el sentido de su humanismo.

Su ir al fondo de la cuestión ha servido para apoyar tesis meramente psicológicas.

Su escalpelo de las pasiones, del olvido, de la memoria, están ahí al servicio de todos los investigadores, cualquiera que sea su punto de partida y el momento o plano en que decidan detenerse. Su razón profunda es la de la profundidad divina del alma humana, cifra de la creación.

Las Confesiones (397-399) con las Retractaciones (427) son la carne viva de toda la filosofía y teología agustiniana.

Allí está su porqué y su para qué. Todo en Agustín es hombre, porque todo es alma. Y no hay sino alma, porque la suya — y las de todos los hombres — busca a su Creador para descansar.

De su época de episcopado, época inquieta, con poco ocio intelectual (Concilios de Cartago — 409 y 419 —; de Milevio — 416 —) quedan, como condensaciones formidables de su actividad alucinante, tratados dogmáticos (De Trinitate, terminada en 419); comentarios a libros sagrados (Los seis dedicados al Génesis — 398 a 414 —; los 124 sobre el Evangelio y Primera Epístola de San Juan —415 y 416—).

Queda, sobre todo, un empeño único, de gestación laboriosa, distinto a todos los demás por su origen — otra vez, puramente circunstancial —, por los motivos que fueron preñando su desarrollo.

Y sobre todo por su destino, ya que fue esta empresa la que desligó al pensamiento agustiniano de su creador histórico y lo convirtió en patrimonio de ese agustinismo que tantas veces ha olvidado lo que fue el hombre: los veintidós libros de la Ciudad de Dios, escritos desde 412 a 427, de los que puede decirse, ante todo y sobre todo, que son la raíz nutricia de Europa.

En 412, se puso Agustín a la tarea de demostrar que la invasión de Roma por las hordas de Alarico no había sido venganza de los dioses postergados al Crucificado hebreo.

Un análisis a fondo de los hechos venía a comprobar que la «paz romana», poseída de su invulnerabilidad, era, por el contrario, sumamente corruptible y que únicamente por su aceptación del Cristianismo, pudo subsistir tanto tiempo desde que se iniciara la efectiva decadencia.

Sólo subsistirá, concluye Agustín, la ciudad fundada en el amor de Dios hasta el desprecio de sí misma.

Por tanto, es preciso que la ciudad que «peregrina» hacia Dios, en el tiempo, funde en El su constitución. Y que su príncipe sea como el gestor de un quehacer temporal, pero trascendente. La ciudad de Dios peregrina en unidad hacia Jerusalén, huyendo de Babel («confusión», frente a unidad).

Es fácil advertir estos rasgos en la construcción política de Carlo-mágno y del Sacro Romano Imperio. Y fácil rastrear en todo el patrimonio espiritual occidental esta base profunda del Cristianismo, convertido en motor y aglutinante histórico, precisamente por su significado ultrahistórico.

El germen de toda Utopía — espécimen espiritual puramente europeo — está en esa noción de superar, por un ideal, la sujeción a espacio y tiempo.

Así, el llamado «agustinismo político» (Arquilliére) implanta a la vez, en la conciencia occidental, una preocupación primordial por el contacto entre presente y futuro.

En 427, cuando Agustín da cima a la visión increíble de la felicidad de los justos, sus fuerzas humanas tocan también sus últimas reservas. Debe resignar en Heraclio, su coadjutor, gran parte de las funciones pastorales. Cinco días a la semana podrá dedicarse a su obra escrita, sin otra tarea ni responsabilidad...

El camino queda despejado y claro. Agustín entra por él con toda abnegación y sin reserva. Pero sería erróneo suponer que su conversión es fulminante; que su paso de la noche a la luz se hace en un instante. Muy al contrario, la nueva luz encontrada ilumina, más a lo crudo, la magnitud de las cadenas del hombre. La última, la más pesada, la constituye el propio mundo que le rodea, en suma, la soberbia de la vida. Habrá que despojarse de ella sin dejar siquiera un rescoldo en el alma...

En 28 de agosto de 430 (día que la Iglesia le consagra) fallece. Unos meses antes los vándalos han llegado hasta su Numidia natal. El arrianismo que traen consigo se ha ahorrado un eximio debelador.

Ver: Obra Teológica de San Agustín

Fuente Consultada:

Enciclopedia Temática Familiar Grandes Figuras de la Humanidad - San Agustín- Ediciones Cadyc